えんじゅ:120号

〜 ! 意外性を求めて 〜

| 高 校 |

|---|

|

近年の槐祭を見ていると、その雰囲気や 取り組む生徒諸君の表情が、かつてとは 変わってきているように感じる。当日が 近づくにつれて目の色が変わってくると いうか、物が憑いたようになるというか、 そういった非日常の時間がおのずから 演出される高揚感が稀薄になって、よく 言えば落ち着いた静かを空気を感じること が多い。

| ||||

|

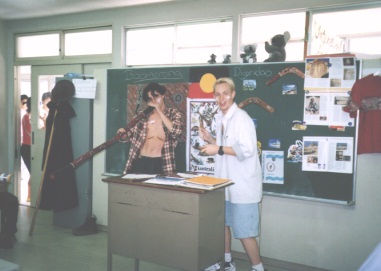

そういう「静」の空気を漂わせる企画と

して、今回で言えば、たとえば、縄文の

住居の再現と展示が、目新しくもあり興味

深い企画として印象に残った。 教室に入ると、現代人の高校生が壁の 展示物の説明をしながら丁寧に案内して くれて、やがてズボンをはいた縄文人と 出会う。 教室の中に教壇で「地面」を作り、 その地面から一段下がったところに床が くるかたちで築かれた竪穴式住居は、 材木で組んだ骨組みに藁を葺いたもので、 かなりリアルな再現であったように思う (筆者は、出雲の「風土記の丘」にある 再現展示を見学したことはあるが、専門家 ではないのであまり詳しい考証はできない が)。住居をのぞくと、イノシシを あぶっているセロハンのたき火の炉辺に 仲間として(?)招いてくれる。

|

|

||||

|

また、ここ数年本校が全国レベルでの 活躍目覚ましいディベートも、幕張総合 高校の皆さんを招いての企画があり、 これもまた静かな(いや、にぎやかかな?) 盛り上がりを見せていた。 一方、いかにも「動」の企画としては、 バザーだった。バザーをフリーマーケット に演出すること自体は今回が初めて ではないが、新しかったのはサブ企画と してのオークションだ。ライトコートに 品物を並べ、威勢のいい生徒達が四方の 窓から見下ろす客相手に、「ハイ!2百円 から!」などと始め、これが居合わせた ものを巻き込み、聞きつけたものを引き寄せ、 という具合で、いやおうなしに盛り上げて いく。あの活気を演出しただけでも、立派な ものだが、それを品物完売に結びつけた実績も また大したものだった。

| ||||

|

以上、とくに目にとまった物から選んで 取り上げてみたが、もちろん、ほかにも 例年のように各クラス、各団体の諸企画の なかにも見るべきものは少なくなかったし、 雨天で中止になることの多かったサッカーの 招待試合も、今年は千葉黎明高校の皆さんを 迎え天候に恵まれた。 「静かさ」は知的で落ち着いた雰囲気のこと であって、本校のある意味での成熟の あらわれかもしれない。しかし、文化祭と いうものが、やはり「祭」であり、ある種の 熱狂をもって「文化」の背景にある「神」 (大いなるもの)に触れることであると するならば、この成熟を生かしつつも、 「祭」としての演出を考えることが必要な 時期に来ているのかもしれないと思う。

|

|||||