えんじゅ:215号

|

高2中国修学旅行 |

|---|

過日、高校二年生の中国修学

旅行が実施されました。(第一

団・十月五日~十月十日、第二

団・十月六日~十月十一日)

今年度は、一団・二団ともに

天候に大変恵まれ、特に二団は

全日程において一度も雨に降ら

れることがありませんでした。

畔初の二日間は北京で研修を

行いました。晴天の下、万里の

長城から見下ろす風景は、決し

て日本では見られないスケール

の大きいものであり、生徒から

は、「漢詩の世界の雄勤な構図

というものが、中国の風景と密

接な関係にあるということが分

かりました。」という声も聞こ

えてきました。

その後場所を長安に移し、二

日間を過ごしました。兵馬偶で

も生徒たちは、その迫力にただ

ただ庄倒されるばかり。また、

華清池では長恨歌の知識を持つ

生徒が多かった関係か、しんみ

りとした雰囲気で静かに見学を

する生徒が多かったように感じ

られました。

その後再び北京に場所を移

し何箇所か見学をした後、学校

交流を実施しました。(一団は

首都師範大学付属中学二団は

月壇中学と北京師範大学付属

中学) 初めての学校交流であ

り、限られた時間しかなかった

にも関わらず、若い生徒たちは

お互いにすぐに打ち解け、終始

笑顔で交流をしていました。後

輩たちに新しい道を開いた彼

らの努力は高く評価してしか

るべきでしょう。

全体を通じて、生徒たちは皆、

集団行動における規律を遵守し

ており、また、我が国に決定的

な影響を与えた中国の文化に触

れることで、多くのことを感じ、

それぞれ思うところもあったよ

うです。最後の研修旅行に相応

しい、実りある六日間になった

と思います。

|

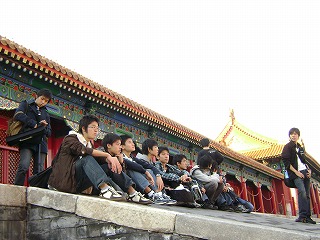

紫禁城にて 中国研修委員長 永井 |

|---|

中国研修六日間の行程の中で

最も印象に残った見学地は故宮

博物院であった。

故宮博物院とは明清王朝の宮

殿である紫禁城の遺構を利用し

て開設された博物館で、皇帝家

が代々継承してきた数多くの美

術・工芸品などを収蔵している。

しかし、紫禁城と聞いて私が

思い浮かべたこととは、その貴

重な宝物でも壮大な建築物群で

もなく、清朝最後の皇帝、宣統

帝薄儀のことであった。

彼は三歳で活の皇帝に即位し

たが、一九一二年辛亥革命のた

め在位僅か三年程度で退位した。

数年後、クーデターのために紫

禁城を退去せざるを得なくなっ

た彼は、日本の保護を受けるこ

とになり、奇異なことに満州の

地で再び皇帝の称号を得た。し

か七、その地位は満州国の解体

によって失われ、彼は戦犯とし

て裁かれる立場に置かれた。そ

して、五九年に特赦を受けた以

後は、一市民として生活を送り、

六七年北京でその生涯を終えた。

故宮博物院を見学している間

私は、かつて此所に、この様な

波潤に満ちた人物の姿が在り、

歴史の大きく躍動していた昔日

を偲び、万感の生ずる思いがし

た。

是非、復た中国を訪れたい。

そのような余韻を残す修学旅行

であった。

|

中国研修旅行総括 高中国研修副委員長 清水 |

|---|

本校の教育目標の内に「国際

人としての資質を養う」 とい

うものがある。国際人として

の資質-思うに、これにおい

て肝要なのは、自文化中心主

義に偏向することなく、異な

る国の、異なる文化を理解し、

容認することであろう。その

ことを考える上で、今回の修

学旅行は大変意義のあるもの

であった。

中国語の表現に「敲竹杜」と

いう語句がある。「ふっかける」

とか「ぼる」といった意味だそ

うなのだが、とりわけ中国で気

になったのはこの 「ふっかけ」

てくることだった。基本的に定

価の五、六倍くらいはふっかけ

てきたし、数百メートル歩いた

だけで値段が二、三倍上下して

いたりもした。実に自由主義経

済と変動相場制の行き届いた高

度なる資本主義経済国家である

ことを痛感したりもしたものだ

が、日本の商売と何が違うのか

といえば「商道徳」 これだけで

ある。日本と非常に近接な位置

にあって、色々な面で中国と日

本の道徳の違うのには大変驚か

されたものだが、そういった些

細なことに拘泥して異文化を認

めようとしない姿勢こそが一番

の問題である。些末な文化の「遠

い」 に遂一腹を立てることなく

それを理解しようと努める姿勢

が大切なのだと今回の研修では

学んだ。