幕張メッセで開かれた日本地球惑星科学連合(JpGU)2025年大会・高校生セッションにおいて、天文部3年加賀屋 諒くんの研究「スペクトルから究明する流星プラズマ物理」が最優秀賞を受賞しました。

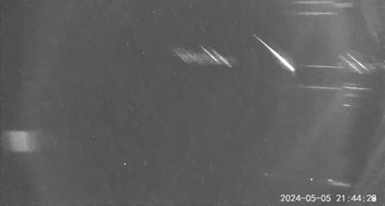

流星とは、太陽系内を運動する微小な塵が地球大気に突入し、プラズマ発光する現象です。天文部は防犯用の高感度ビデオカメラに回折格子を装着した機器を本校屋上に設置し、延べ約100日の観測から多くの流星スペクトルを撮影することに成功しました。解析の結果、塵に含まれている鉱物を構成する原子と大気原子の発光が確認され、鉄原子の輝線強度から流星プラズマの温度を推定しました。さらに、流星が急激に明るくなるとき、プラズマ温度が低下することを見出し、その際の物理モデル計算を行いました。

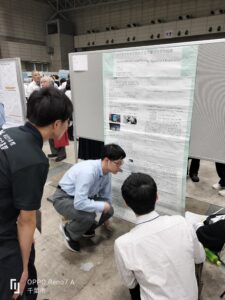

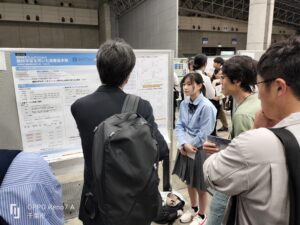

JpGUは国内の地球惑星科学に関連する50の学会・団体の連合体で、国内外の研究者の講演とともに、高校生セッションを開催しています。今年の高校生セッションは過去最高数である120の研究がエントリーし、ポスターセッションが行われました。渋幕からは、他にも地学同好会の庄山六花(高1)さんが「飛翔体打ち上げのための機械学習を用いた高層風予測」を発表し、奨励賞を受賞しました。庄山さんは、ロケットや気球の打ち上げに不可欠な高層風の予測を、機械学習によって行うという高い探究心に基づいた先駆的な研究で、第68回日本学生科学賞に引き続き今回の受賞となりました。

なお、彼らの研究発表内容は、ポスターの形で、メモリアルタワー2Fの図書館の壁に貼られており、ご覧いただけます。